令和7年3月23日から3月29日にわたって、フィリピン、マニラを訪れました。フィリピンでは、国際地域保健学分野に所属する3年生が実施する卒業研究のテーマとして扱う“ヤングケアラー”、“学校給食”の調査に同行するとともに、フィリピン大学の御厚意で各保健施設や大学を見学することができました。7日間の滞在で、フィリピン大学医学部児童プロテクションユニット:Child Protection Unit (以下CPU)、フィリピン政府労働省:Department of Labor and Employment(以下DOLE)、サンチャゴ教会:San Agustin Church、サンチャゴ要塞:Fort Santiago、ニノイアキノ小学校:Ninoy Aquino Elementary School、マラボン市スーパーヘルスセンター:LONGOS Super Health Centerを訪れました。

フィリピン大学医学部病院CPU*は、虐待から子供を保護し、必要な治療・ケアを提供する施設で、出入り口も目立たないようになっていました。CPUでは、医師と看護師の方からお話をしてくれました。1日に新規の患者が約7〜10人ほど、従来の患者と合わせると、28〜30人ほどが1日に訪れていると教えてくれました。また、女児の場合は性的虐待、男児の場合は身体的虐待が多い現状を学びました。これらの虐待によって話すことが難しくなった場合でも、状態把握ができるように人形を用いたり、オンラインによるカウンセリングにおいても、パソコンの周囲には何も置かず、プライバシーを守るための部屋を設けたり、子供たちが落ち着いて過ごせる様、部屋の壁には専門家が描いた綺麗な絵があるなど、多岐にわたる工夫がなされていました。

(*チャイルドプロテクションとは子どもをあらゆる形の虐待・搾取・暴力から守るための取り組みや仕組み全般のことをいう。フィリピンはアジアではこの仕組みが全国レベルで組織化されており、フィリピン大学CPUはその中核組織で、各施設のトレーニングも行っている)

DOLE では、フィリピンの子供の労働に関する法律や、フィリピンの文化に由来する家族内での助け合い体制が子供の重労働にもつながる場合もあることについて学ぶことができました。どんなに法律で働ける時間・時間帯が決まっていても、特に家族でお店を経営していた場合や、小さな弟、妹がいる場合にはお手伝いとして協力する社会的習慣があり、気づかずのうちに大きな負荷がかかることに繋がる事は多くの国に共通する課題であると強く認識することができました。

an Agustin Church、Fort Santiagoでは、戦後からのフィリピンの軌跡を学びました。特に、日本軍がフィリピンの軍隊、地域住民に対して、虐殺・強制労働・性的暴行を行なっていた事を学び、非常に残念で悲しかったです。糸満の平和記念公園にある戦時中、戦後の沖縄の写真の様な残酷な出来事が海を超えたフィリピンでも行われていたことに気づき、同時にこの様な出来事を知らなかったことに対して恐怖を感じました。

Ninoy Aquino Elementary Schoolでは、学校給食の見学に同行しました。貧困家庭から来た生徒には無償で給食を提供しており、その他の生徒は食べたいものを各自で取って、取った分の代金を支払う形を取っていました。生徒に、好きな給食のメニューを伺うと、 チキンや目玉焼き、スクランブルエッグをあげ、理由は、タンパク質が豊富で美味しいからと、食事の味に加え、栄養価の点からも好きなメニューについて考えられていたことが強く印象に残りました。また、学校からホテルへ戻る際、マニラ市内で貧困地域であるトンド地区の様子を車の中から眺める機会を頂くことができました。住宅が非常に密集しており、電線と隣接している小屋や、中にはゴミを分別してリサイクルになるものを売って生計を立てている人も見られました*。格差社会を実際に目にして、現実問題として、強く認識することができました。これから、彼らに必要な支援について学び、解決に向けて協力していきたいです。 (*マニラ市は東洋最大のスラムといわれたトンド地域の再開発を進めており、スモーキーマウンテン等のごみ山の大部分は、アパートが建設されるなど都市環境・住民の貧困の改善がすすんでいる)

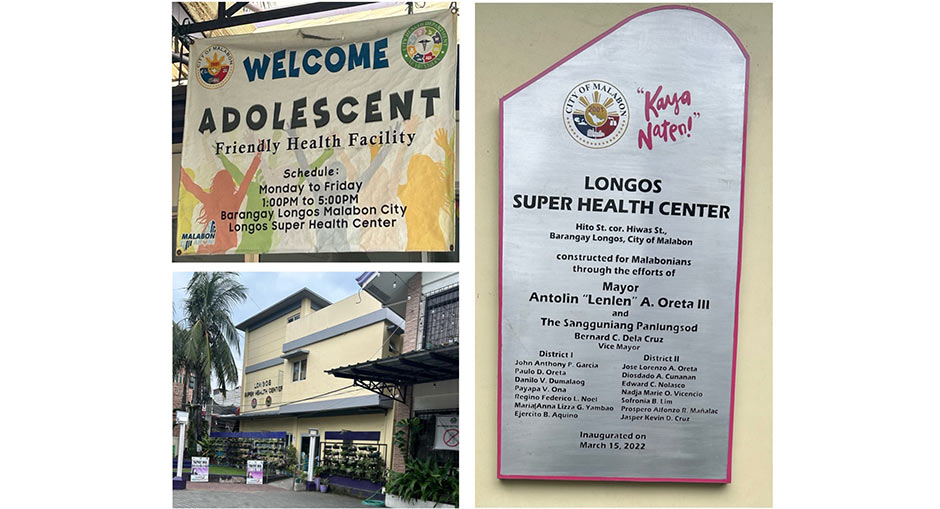

マニラ大都市圏においても貧困家庭が多い地域の保健医療の最前線の施設であるLongos Super Health Centerは、ヘルスセンターのなかでも深夜まで救急の対応をする”スーパーヘルスセンター“として認定されています。では、特に協力的なボランティアが強く印象に残っています。栄養価の側面、母子保健の面といった、各側面において、それぞれのボランティアが尽力されており、地域の協力体制が、その地域の健康を守っていく家で重要であると学ぶことができました。

以上の様に、非常に濃く、充実した時間を過ごすことができ、多くの学びを吸収することができました。この経験を通して、実際に自分の目で見て、考えることができましたが、自身の言語の問題、知識不足が目立ちました。この経験で得た学びに加え、この経験から見出せる自身の課題を克服できるようこれからも努めていきたいです。さらに、行く先々で多くの人々の協力と料理や飲み物等の温かいおもてなしを受けました。いただいた料理はとても美味しく、たくさんのおもてなしに感謝の気持ちでいっぱいになりました。この機会を設けてくださった、小林潤教授、フィリピンでの滞在中、大変お世話になり、ご協力いただいた、フィリピン大学公衆衛生学部のクリスタル准教授、クィゾン教授、グレゴリオ准教授、医学部のノリエッタ教授をはじめ、多くの皆様へ感謝しています。ありがとうございました。

(報告:保健学科2年 仲宗根ゆき、渡慶次萌 監修:国際地域保健学 小林潤)